2011年03月18日

月下に、島バナナの花が咲く。

東北関東地震から1週間。

福島に4年間住んでいたこともあるし、両親・知人のほとんどが関東に住んでいることもあるし、遠くの出来事に思えない。

驚きと恐怖と歯がゆさの1週間だった。

今日、いわき市に住んでいる友人が、ようやく秋田の親族の家まで避難できたと連絡があった。

出発してから、5日間もかかってる。

僕に出来たことは、移動手段とそれに関する現状を、都度ネットで調べて、教えることくらい。

とにかく無事でよかった。

そんな気がふさぎこむような1週間の間に、一昨年植えた島バナナに花が咲いた。

ここ1週間の強風で、葉がちぎれてしまっているし、温度も上がらないので、美味しい果実は出来ないだろうけど、僕が植えたバナナに初めて花が咲いたことは、ちょっと心が温まる。

復興も、支援も、出来ることから一歩一歩やろう。

被災された地域の方々が、何を望んでいるのか、

そして、僕は何が出来るのか、もっと深く考えないと。

今は、募金くらいしか出来ないけど、継続できる支援策はないかなあ。

2011年03月06日

第13回青森県物産と観光展

10年くらい前、百貨店などで開催される物産展が、楽しみだった。

知っているけど、見たことない、食べたことないモノを探すのが楽しい。

それが、ネット通販で、本物の地方商品を買うことが出来たことと、物産展専門業者ばかりで飽きてきたことなどから、いつしか足を運ばなくなってきた。

だって、本当に興味があるものなら、お取り寄せするしね。

それに、”本物”が出店してないことに気づいたこともある。

沖縄に住んでからも、たまに物産展に行くけど、何も買わずに帰った事もかなりある。

で、今回、リウボウの青森物産展に行ってきた。今回は、ちょっと楽しみ。

お目当ては、黒津軽ラーメン。

煮干出汁のラーメンは、すごく気になっていた。

僕が東京にいたときには、まだそんなにメジャーじゃなかったからねえ。

ラーメンの後は、王林のジェラート食べて、

クラフトビールとポテトコロッケ、焼きカレイ、深浦ニンジンを買って帰る。

青森物産展は、初めてだったからか、久しぶりに、物産展を堪能した気がする。

焼きカレイ美味しかったなあ♪

2011年02月27日

おきなわマラソンから1週間。

昨年から自転車に乗り始めた。

10ヶ月で4500kmくらい。

体重は変わらないけど、体格がかなり変わった。

ウエストサイズがかなりダウンしてる。

で、自転車練習だけで、ランニングをしないでフルマラソンに出たら、どうなるかなと、那覇マラソンとおきなわマラソンに出走。

両レースとも完走したけど、タイムが5時間台とひどい。

やっぱり、自転車とランニングは、使う筋力が違うんだろうなあ。

次のレースは、きちんと準備しよう。

2011年02月25日

牛汁。

ようやく暖かくなってきた沖縄。

さすがに、1月は寒くて、農作業が大変だった。

島バナナの植替え作業と、肥料入れ。

自然栽培でやってみたいけど、バナナ栽培初心者としては、実をつけないと悲しいから、最初のグループには肥料を入れた。

どうなるのかな。夏が楽しみ。

作業後、一緒にバナナをやってる人に農機具を返しに行くと、

紅いも農家さんたちが、牛汁食べてる!

ちゃっかり僕もご相伴にあずかることに。

ハチノスや血管などまで入った新鮮な牛肉で作った牛汁。そりゃ、うまいわ。

薬味の生姜も、掘りたての物。

色が鮮やか。ウコンみたいだ。

はあ、美味しかった!

ごちそうさまでした♪

2011年02月19日

3/15までは、数字がぐるぐる。

今年も確定申告が始まった。

昨年に比べて、今年はほとんど変更がないけど、来年からは扶養控除の対象が縮小されるとか、色々変わるんだよなあ。混乱しそう。

子ども手当を拡充させて、扶養控除を削減するって、なにか意味があるのかなあ。

子どもの数とか所得によって変わるんだろうけど、計算したらプラスマイナスゼロだったりして。

それにしても、国税庁HPが使いやすい。

ネットで申告するのは、住基カードやカードリーダーが必要と、ちとハードルが高いけど、この確定申告書作成コーナーは便利。

https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm

さてさて、3/15までは数字ばっかり見ることになりそうだなあ。

2011年02月01日

自然栽培農法の木村秋則さんの話を聞きに行く。

木村秋則さんの講演を聞きに行った。

寒い中、行列してた。お客さんは、50歳代くらいが半分以上かな。

ちょっと意外な客層だった。もっと若くて、今まで農業とか食に関心のなかった人たちがメインかと思ってた。

木村さんの1時間の講演で、話があったこと。

自然を観察する。周りを観察する。

色々なパターンを知恵を使って試す。

自分は、リンゴが成長するお手伝いをしている。

答えは、かならずある。

常識にとらわれない。

自分を信じ、馬鹿になれ。

失敗するということは、努力が不足している。

部分だけでなく、全体を見ろ。

諦めるな。

言葉は、発した人間により、意味と重みが変わってくる。

言葉そのものは良く聞く言葉だけど、今までの木村秋則さんの行動と合わさると、こんなに心に響くものになるのか。

今やることをやるだけ。って、なかなか実行できない。

農業をやってる木村さんと、業種もライフスタイルも違うけど、学ぶべきことが多い。

ああ。僕も、頭で考えるだけでなくて、実行しないと。

2011年01月29日

ひまわり畑の結婚式。

北中城名物の冬のひまわり畑。

さすがに、この寒さでは3分咲くらい。

去年も、ひまわりを見に行ったけど、写真を見ると半袖だった。

今年は、おもいっきり防寒しないと、外に出れない。うーん。今年は寒い。

この日は、ふらっとひまわり畑に立ち寄ると、なんと結婚式準備をしてる。

面白い趣向だなあ。

それにしても、ひまわり畑でも、その前に立ち寄った泡瀬漁港でも知り合いに会った。

ホント、沖縄では知人に会う確率が高い。油断できないなあ

2011年01月22日

瀬戸内国際芸術祭を学ぶ。

モノが売れない。

最近よく聞かれる言葉。

正確に言うと、自分の商品を買ってくれないということ。

でも、人口減少が始まったとはいえ、まだそれほどじゃないし、景気が悪いとはいえ、そこまで消費者の購買力が落ちたとは思えない。

たぶん、自分でない誰か他人の商品やサービスに、お金を使われてる。

という訳で、儲けるヒントを探しに香川県に行ってきた。

「付加価値をつける」

よくビジネスセミナーで繰り返される言葉。

じゃあ、どうやって、どんな付加価値をつけるの????

それは、お金を出す人にとって「価値のある」モノじゃなくちゃいけない。

お客様としたい人たちをイメージできてないと、うまくいかない。

今回、香川県に行ってきたのは、昨年実施された瀬戸内国際芸術祭を学ぶため。

お客様としたい人たちを明確にイメージして、実施されたこのイベント。

イベント終了して数ヶ月経つのに、何も無い離島に未だにお客様が訪れる。

外国からのお客様も多い。

このイベントに深く関わっていたNPOアーキペラゴの三井さんや、こえび隊の甘利さん大垣さん、大日本社員食堂を経営する人類温暖化計画(素敵な社名♪)の石井さん、スマイルゲート竹内さん、旭屋の岡田さんらに、いろいろな角度からお話を伺った。

20-30歳代の女性が、90万人の来場者の7割を占める、このイベント。

実は、1000名の無償ボランティアスタッフのほとんどが、やはり20-30歳代の女性。

昨日までのお客様が、次の日にはサービス提供側になる不思議な関係。

そういえば、大分県別府のオンパクでも同じような現象が起きてたな。

うーん。

複数の角度から、色々なことを聞いて、沢山のものを見て、頭の中できちんと整理出来ていない。

涵養しながら、他の人と意見交換しよう。

それにしても、素敵な景色だ。

2011年01月19日

日本で一番視察の多いスーパーマーケットと、鮎の魚醤。

ううう。さむいー。まさかの降雪。

ということで、極寒の福岡・大分に行ってきた。

目的は、食品開発と営業・マーケティングの事例収集。

今回訪れたのは、

・日田領事館イン福岡

・ハローデイ

・日田天領水元気の駅

・原次郎左衛門

・三和酒類日田工場

・ひびきの郷などなど。

日経ビジネスで「日本で一番視察の多いSM」と記事のあるハローデイさん。

従業員満足度を高める事を大事にする企業。

当然スーパーマーケットという業界特性上、非正規社員の数が多い。

食品を取り扱う店舗としてはありえない売場作りだけど、子供が喜ぶだろうなあ。

それに生鮮品のアイテム数が多い。

眼に見える部分でも、たくさん気づきがあるってことは、それを生み出す組織づくりに力入れてるんだろうなあ。

原次郎左衛門さんの鮎の魚醤。

嫌な香りがしない魚醤。和食にも使える。ナンプラーとは全く違うね。

プロダクトアウト的発想と、受身の営業体制を聞いて「あれ?」と思ったが、よくよくヒアリングすると、見本市や商談会、シェフ向け営業など色々やってる。行政の使い方もうまい。

とりあえずおみやげ買ったから、鍋にでも使ってみよう。

ひびきの郷は、高速道路が整備されたおかげで購買力が流出すると地元が嘆く中、それを逆手にとって営業する梅酒工場併設の宿泊施設。

高速道路で福岡まで1時間ということは、地元住民が福岡に買い物に出ると同時に、福岡から集客できるということ。

福岡市の住宅街に、「領事館」という名前のアンテナショップまで持ってる。

梅酒も、大分県向けでなく、福岡や首都圏向けの商品作りと徹底している。

はてさて、沖縄での事業展開に、この気づきをどう活かすかだねえ。

2010年11月26日

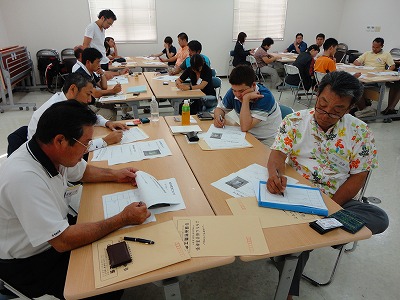

地域プロデューサー育成講座6日目を終えて

地域プロデューサー育成講座。1ヶ月の勉強期間終了。

長かったような。短かったような。

受講生みんなで集まれる勉強会は、これで最後。

最終日は、カルティベイトの平井さんをファシリテーターに、「むらおこしワークショップ」を開催。

テーマが広く、さてどうするかと考えていたが、「今後、商品(サービス)になり得る種を作る」ことを目的に、丸一日かけて議論をすすめる。

離島での島おこしプロジェクトの経験豊富な平井さんだけあって、緊張しないよう、かつ、議題がずれないよう、時間を決めて、議論を進めていく。

まずは、「今日、持ち帰りたい成果」について、ワールドカフェ方式で話し合う。

ほー。

ファシリテーションの勉強はしてるけど、実際に体験するとなると、またイメージが変わるな。

ファシリテーターとして経験しないとダメだね。本を読むだけじゃ。

議論の場を作ることが、ファシリテーターの役割。

はー。ルールとファシリテーターがいるだけで、活発に議論がまわるんだと再認識。

丸一日かけたとはいえ、時間が短いなあ。

みんなから出てきた3テーマを具体化するワークを行ったけど、ビジネスとしては全然詰め切れなかった。

でも、面白いアイデアが二つ出てきたことは大きな収穫。

ふふふ。これを来春くらいに発表できるように、仕上げていかなくっちゃ♪

2010年11月16日

地域プロデューサー育成講座5日目を終えて

地域プロデューサー育成講座5日目終了。

うーん。また雨天に泣かされた実習だった。

畑や農業施設で、作業実習したかったんだけどなー。

あれだけ雨が降っちゃうと、畑を壊しちゃったりして、農家さんに迷惑かけちゃうし。

さて、この日は、大分県の緒方英雄さんを招いて、前半は講義。

緒方さんは、元公務員。物腰が柔らかく、芯があるイメージの方。

「ひびきの郷」の総支配人だ。

九州一の梅の産地、大山町でむらおこしを50年も手がけている。

梅酒作りで、高付加価値の商品づくりを行ってるんだけど、これが面白い。

よく「先進事例」で間違いがちなのが、”ものづくりに注視”しちゃうこと。作り方なんて、ホントはどうでもいいんだよね。

誰をターゲットに、どうしてその商品を作り出すようになったのか、を調べないと。

緒方さんの面白いところは、自分だけじゃなく、色々な立場の人や組織と連携を取っていること。

人脈作りの重要性が分かってるから、営業に直接関係なくとも、アンテナをたくさん張ってる。

行政の良い点悪い点を理解して、使えるところは使うという、いいスタンスを取っている。

ふーむ。どうしても僕も数字にとらわれがちになるけど、もうちょっとゆったりと構えてもいいのかなぁ。

で、この日の後半。

大雨の中、JAおきなわさんと読谷村農業推進課から、現地を回りながら、お勉強。

長浜のダムや、メロン・パパイヤ・花き栽培施設、来年4月オープン予定のファーマーズマーケットや先進農業センターを回る。

今後、5年間で役場を中心にハード面の整備が予定されてる。

なかなか重厚長大な計画だけに、今後、楽しみでもあり、心配でもあるね。

他地域では、失敗してるのをよく見るだけに、僕らも一緒になって盛り上げていかないとね。縦割りしてる場合じゃない。

村では、土壌の品質調査を無料でやってたりする。

農業は、技術産業だから、こんなのも利用しながら、進めていきたいなあ。

先月の漁業体験や、今回の農業体験も、なにやら悪天候で四苦八苦でした。

まぁ、一次産業は、天候に左右されるってことの証左でもある。

そんな中でも、計画性を持たなくちゃいけないんだけどねー。

2010年11月12日

地域プロデューサー育成講座4日目を終えて

地域プロデューサー育成講座、初の平日開催。

しかも、今日は詰め込み式の講座なんだよねー。「作る側」からの講義と、「売る側」からの講義。どちらもかけてはいけない両輪。

前半の講義は、衛生管理のプロ、濱井さん。

食品メーカーの製造現場指導を行う沖縄食品科学研究所の代表。

医学部卒業後、パパイヤのバイオ株の開発を行うなど、研究家としての一面も持つ濱井さん。いやいや。独特の語り口といい、懐深い人だなあ。

今月から、米のトレーサビリティ制度が施行されてる。来年には、食品全体のトレサ制度が施工予定。

どのレベルでの法律ができるか、これから注目しなくちゃだけど、今から準備しとかないと、危険危険。

今回の講義では、細かなことより、大枠と衛生管理の骨組みを説明。

そして、後半は、バイヤーとの付き合い方の講義。

ゆったりとした雰囲気の濱井さんとは対極の、切れ味の鋭い雰囲気の城山さん。

東京時代からの付き合いだ。ロジカルシンキングとスピード感がいい。

城山さんのマシンガントークは多岐に渡ったけど、基本はひとつ。

「買う側」を考えて、営業・商品開発しようということ。

2日目の梅垣さんのマーケティング講座と一緒だ。相手が何を求めてるのか、それを相手と接触しながら、作っていく事が必要。

自分が良いと思う商品や、自分が良いと思うデザインが、売れる商品じゃないんだよね。

相手が欲しいかどうか。

今回の講義は、いろいろとグサグサ刺さる言葉もあったかと思うけど、今回の受講者産と一緒に改善していきたいな。

2010年11月10日

地域プロデューサー育成講座6日目。

地域プロデューサー育成講座5日目のご案内。

この日は、カルティベイトの平井さんを中心に、1日かけて、商品開発やむらおこしを考える。

しかめっつらをしてても、良いアイデアは出ない。

かといって、何も考えないってのは、将来が危ない。

そもそも、目の前でなく、将来のことをキチンと考えてるビジネスマンってどれくらいいるんだろう?

未来への道を考えるのは大変。でも考えないと、もっと大変。

そんなわけで、ファシリテーター平井さんと一緒に、自分の未来を考えましょう。

考える力のトレーニングもしましょう。

2010年11月09日

地域プロデューサー育成講座3日目を終えて

地域プロデューサー育成講座3日目。

今日は実習。

場所は、都屋漁港。

今、話題の読谷漁協前田さんから、読谷漁協のこと、商品開発のこと、流通のことを学ぶ。

ホントは、漁船に乗って定置網で漁業体験。その後、セリを見学するというコースが、季節外れの台風で中止に・・・・

そこで、前田さんが、都屋漁港内を案内しながら、どうやってもずく丼が出来上がったのか、異業種の人とどうやって連携したのか、お話を聞くことに。

ちょうどRBCで放送された「働くことは愛である」を見ながら、ひとつの商品の裏で、どんな動きがあるのか、どれだけの人が関わっていたのか、お話をしてもらった。

月に1万パックを売り上げる「もずく丼」が、更にいろんな商品や人との出会いを作っていく。

生の声は、やっぱり響くね。

後半は、やっぱり実習。

ファミリーマートでおでん種として、ばくだんジューシーを発表した寿味屋食品さん。

ここで、かまぼこの製造工程視察と、実際にカマボコを作ってみた。

都屋漁港で揚がったミジュンや近海魚を使った商品づくり。

観光客も受け入れる食品加工工場を見て、参加者もビックリ。

そんな事業展開もあるんだなと。

自分で好きな形に整形したカマボコ造り体験。何かを作るのって楽しいなあ。

でも、注意しなくちゃいけないのは、「お客様」「流通経路」を考えない商品開発。楽しいからって、これは気をつけないと。

2010年11月09日

地域プロデューサー育成講座2日目を終えて

「儲ける。」

地域プロデューサー育成講座2日目のテーマは、これ。

今回の講師の梅垣さんから、受講者宛に、こんな予告をもらいました。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

「儲ける話をします」

こんにちは。今週土曜日の地域プロデューサー育成講座を担当する梅垣です。

時間は午後1時から夕方の6時まで。かなりの長丁場なので、「5時間も話を聞くのはしんどいんじゃないか」と、あなたが思うのも当然です。

ですが、ご安心ください。たぶん、当日は時間の経つスピードが速く感じられると思います。

なぜか? それは聞くだけで儲けるための方法がわかるからです。

プロデューサーにとって一番大切なこと、それは結果を出すこと。

シンプルに言うと「売上を上げる」ことです。(以下、略)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

前回が、「農商工連携」や「地域プロデュース」といった大きな視点からみた講義だったのに対し、今回は「売上を上げる」ことをテーマにしたワークショップを行った。

いっちばん、受講者が気になる点で、一番困ってる点だからねぇ。

という訳で、4人一組でワークしながら、進めていく。

今回の受講者は、食品メーカーから飲食・観光・サービスと業種が多種に渡る。

いろんな視点があって面白いね。

内容は、いたってシンプル。

「誰」に「何」を伝えるかということ。

これが、スパッと言えないということは、ビジネスモデルとして洗練されてない。

お客様に訴求する部分もブレちゃうし、誰がお客様かも分かってない。

自分が、自分の商売をきちんと理解できていないということは、お客様も何を勝手いいかわからないし、スタッフだってどうしたらいいのか分からない。

終わってからの懇親会でも大盛り上がり。

第1日目の講師からおみやげで貰った「余谷(あまりだに)」も美味しかったなぁ。

消費者参加型の米焼酎。

読谷でも、進めてみよう。。